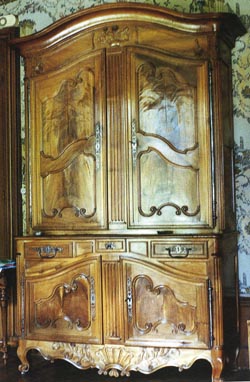

Armoire de

Claude Petit

Cliquer sur les photos pour plus de détails :

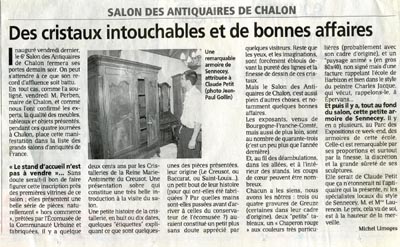

Armoire de sennecey

primée au salon des antiquaires

de Chalon-sur-Saône

Les détails techniques suivants

proviennent du livre de référence

sur le style Sennecey-Le-Grand

de Anne et Claude Laurencin,

anciens conservateurs du musée Denon

à Chalon-sur-Saône

|

Armoire de Marie Petit (réalisée en 1846 par Claude Petit, Musée Denon) |

Armoire de la maison de retraite de Saint-Ambreuil (Claude Petit) |

||

|

Buffet detransition (Claude Petit) |

|

Claude PETIT (p50)

II s'agit là du menuisier que nous avons le plus étudié,

qu'il se confonde, comme nous le pensons, ou non avec le "Maître

de l'armoire de Marie PETIT" et dont les décors sont à

la fois les plus riches et les plus diversifiés, surtout que nous

sommes persuadés que la tradition familiale qui le fait collaborer

avec un sculpteur professionnel se vérifie par l'étude attentive

des meubles que nous avons pu observer et des archives que nous avons

pu consulter. C'est grâce à eux que l'on suit la mise au

point définitive du style depuis l'armoire près-Sennecey

aux meubles de la période 1847-1855 avec des retours en arrière

et des reprises. Une des pièces qui le différencie tout

en l'incluant dans le répertoire général est son

vase, très particulier, très achevé avec en haut

du pied sous les godrons très élégants de la moitié

inférieure de la panse des anneaux faits de S entrelacés

comme ceux qui caractérisent la base des corbeilles de MAUGUIN,

décor très caractéristique du style Louis XVI, fréquemment

repris dans les décors des meubles régionaux, avec un traitement

plus sec et plus nerveux, comme sur l'armoire, un peu inhabituelle, faite

par ce dernier en 1838. La moitié supérieure, en pointes

de diamant se différencie elle aussi des autres exemples de vases

que nous connaissons, qui bien que très variés sont le plus

souvent décorés de traits parallèles, à tout

le pourtour du vase, au seul pourtour de la panse avec des traits horizontaux

pour le col, ou même au seul pourtour de la partie inférieure

de la panse, ou enfin entièrement lisses. Cependant il nous apparaît

que PETIT et LABORIER aient du avoir une influence sur CHÂRDIGNY

avec lequel tous deux ont eu des liens, car les vases sont extrêmement

nombreux sur les armoires de menuisiers inconnus et vu le nombre de celles-ci

que nous pouvons lui attribuer ce serait plausible.

Qu'il s'agisse de moulures ou de sculptures son trait est strict et précis,

les détails sont nets et francs, et les fleurs, même naturelles

ont un traitement qui les rapproche des fleurs imaginaires qu'il affectionne,

peut-être par atavisme méridional, peut-être parce

qu' ayant été Compagnon il serait allé dans le midi,

compagnonnage qui expliquerait sa culture artistique, la création

du panneau central, et son recours aux oves, perles, écailles,

pilastres, vases et paniers Louis XVI, ainsi que sa façon de chantourner

la traverse inférieure, et aussi son association pour certains

meubles avec un sculpteur professionnel (Compagnon lui aussi ?) chez lui.

Les rameaux fleuris qui décorent les traverses du bas sont beaucoup

plus mouvementés que ceux de la plupart des autres menuisiers et

répondent aux chantournements de la base. Les décors des

panneaux supérieurs des portes et des bandeaux montrent le même

trait nerveux et le sens des courbes et contre-courbes que l'on trouve

aussi pour les décors des pieds des meubles en opposition avec

la rigidité des trois tiges sortant des vases des faux-dormants.

Le rendu des rosés des premiers meubles est également différent

de celui des armoires postérieures et le répertoire des

fleurs varie d'un meuble à l'autre, bien que la très grande

qualité des premiers meubles se maintienne de l'une à l'autre.

(Détails pages

38-39) Dans les inventaires après décès de Claude

PETIT et de Jean CHAUX nous trouvons, pour le premier, dans la chambre

du rez-de-chaussée à l'article n° 4 : "couverte

piquée en indienne " ; et dans une autre chambre un lit bateau

avec une couverture piquée en coton blanc et des rideaux de tours

de lit en indienne violette (dot de Madame PETIT) ; dans une autre chambre

encore, à l'article n° 18 un lit en noyer à bateau et

à crosse également garni... de rideaux en indienne. Chez

Jean CHAUX, "un lit en noyer à la renaissance... rideaux en

indienne perse et couronne". Cela permet de penser que ces tissus

étaient répandus en Bourgogne dès l'apparition du

style de Sennecey puisque Madame Claude PETIT s'était mariée

le 16-07-1837 et que ces rideaux d'indienne violette garnissaient son

lit. Existait-il déjà des "ensembles coordonnés"

où papiers peints, tissus et motifs de meubles étaient harmonisés,

ce qui aurait facilité l'emploi et une certaine pérennité

de ce décor qui aura tendance à subir l'influence de l'évolution

générale des arts décoratifs en France.

Après ces deux armoires, l'une de Claude PETIT, l'autre presque sûrement de lui mais bien antérieure à la sienne (qui serait postérieure à 1844) et d'un style encore très "pré Sennecey", nous étudierons les décors de meubles que nous pensons lui être attribuables en particulier les trois armoires sculptées sans doute par le compagnon "passant" avec qui ce menuisier aurait eu sûrement de très grandes affinités car architecture, mouluration et sculpture se complètent si harmonieusement que l'on croirait voir l'œuvre d'un seul artiste. Pour ces meubles, on a un répertoire restreint mais, grâce au jeu des combinaisons, nous ne trouvons jamais deux réalisations rigoureusement semblables. En revanche, les armoires de MAUGUIN ont un répertoire décoratif unique comme la majorité de celles de Joseph CHAUX.

Sur les deux buffets de 1835 qui sont les plus anciens meubles datés que nous puissions observer, on trouve tout un jeu de perles, d'oves et de demi-perles, ainsi que de moulures plus ou moins fines et en plus ou moins grand nombre. Les cartouches sont très proches ainsi que les pilastres des faux-dormants bien que celui du Musée de Chalon n'ait pas le losange très étiré de l'autre buffet. Au-dessus des pilastres, deux vases différents l'un de l'autre contiennent des bouquets presque identiques.

Le buffet du Musée Denon présente sur son bandeau le décor le plus étonnant, avec ses deux serpents d'eau ou anguilles au corps se terminant en forme de Q, taillé en minuscules pointes de diamants comme le col du vase alors que les deux têtes, en bois poli, dévorent gueule ouverte, oeil au-dessus de la commissure de la mâchoire, deux fruits ronds cannelés. La première fois que nous avons vu ce meuble, nous avions pris ces fruits pour des grenades car ils nous semblaient bien exotiques pour des pommes... (nous traiterons plus longuement cette allégorie dans la partie symbolique).

La main d'une précision anatomique, en position inversée, est d'une facture très différente du reste du décor. Sur les tiges, les mêmes feuilles d'eau sont symétriques à la fleur centrale. Alors que les animaux ont une allure à la fois amusante et naïve, le reste de la sculpture dénote une très grande recherche esthétique, que ce soit dans la décoration du panneau supérieur ou dans celle de la traverse inférieure. Le bouquet qui sort de la double volute du haut du panneau est un peu plus fourni que celui de l'autre meuble, avec, en plus de la rosé et de la fleur de face, deux bleuets de profil sur la même tige que le narcisse à cinq pétales.

L'autre bandeau est orné, au centre, d'un panier de vannerie reposant sur le faux-dormant, cantonné par deux cartouches concaves terminés à leurs extrémités par deux volutes accolées d'où partent vers l'intérieur les tiges horizontales de deux fleurs stylisées où l'on retrouve les habituelles feuilles d'eau.

Après ces deux armoires, l'une de Claude PETIT, l'autre presque sûrement de lui mais bien antérieure à la sienne (qui serait postérieure à 1844) et d'un style encore très "pré Sennecey", nous étudierons les décors de meubles que nous pensons lui être attribuables en particulier les trois armoires sculptées sans doute par le compagnon "passant" avec qui ce menuisier aurait eu sûrement de très grandes affinités car architecture, mouluration et sculpture se complètent si harmonieusement que l'on croirait voir l'œuvre d'un seul artiste. Pour ces meubles, on a un répertoire restreint mais, grâce au jeu des combinaisons, nous ne trouvons jamais deux réalisations rigoureusement semblables. En revanche, les armoires de MAUGUIN ont un répertoire décoratif unique comme la majorité de celles de Joseph CHAUX.

Sur les deux buffets de 1835 qui sont les plus anciens meubles datés que nous puissions observer, on trouve tout un jeu de perles, d'oves et de demi-perles, ainsi que de moulures plus ou moins fines et en plus ou moins grand nombre. Les cartouches sont très proches ainsi que les pilastres des faux-dormants bien que celui du Musée de Chalon n'ait pas le losange très étiré de l'autre buffet. Au-dessus des pilastres, deux vases différents l'un de l'autre contiennent des bouquets presque identiques.

Le buffet du Musée Denon présente sur son bandeau le décor le plus étonnant, avec ses deux serpents d'eau ou anguilles au corps se terminant en forme de Q, taillé en minuscules pointes de diamants comme le col du vase alors que les deux têtes, en bois poli, dévorent gueule ouverte, oeil au-dessus de la commissure de la mâchoire, deux fruits ronds cannelés. La première fois que nous avons vu ce meuble, nous avions pris ces fruits pour des grenades car ils nous semblaient bien exotiques pour des pommes... (nous traiterons plus longuement cette allégorie dans la partie symbolique).

La main d'une précision anatomique, en position inversée, est d'une facture très différente du reste du décor. Sur les tiges, les mêmes feuilles d'eau sont symétriques à la fleur centrale. Alors que les animaux ont une allure à la fois amusante et naïve, le reste de la sculpture dénote une très grande recherche esthétique, que ce soit dans la décoration du panneau supérieur ou dans celle de la traverse inférieure. Le bouquet qui sort de la double volute du haut du panneau est un peu plus fourni que celui de l'autre meuble, avec, en plus de la rosé et de la fleur de face, deux bleuets de profil sur la même tige que le narcisse à cinq pétales.

L'autre bandeau est orné, au centre, d'un panier de vannerie reposant sur le faux-dormant, cantonné par deux cartouches concaves terminés à leurs extrémités par deux volutes accolées d'où partent vers l'intérieur les tiges horizontales de deux fleurs stylisées où l'on retrouve les habituelles feuilles d'eau.

Ces feuilles d'eau figuraient déjà sur les tiges des sculptures romanes et on les retrouve sortant s'un vase sphérique à deux anses en S sur le motif central du faux-dormant de l'armoire bressane du Musée. Leur simplicité et leur facilité d'exécution leur donne un caractère générique.

Le panier, plus haut et plus étroit que celui de l'armoire de Claude PETIT, lui est cependant stylistiquement très comparable alors que les bouquets sont, eux, très différents. Ici, il est plus resserré et symétrique par rapport à un axe rigide dessiné par la tige et la fleur centrales. Les fleurs sont beaucoup plus naturelles et, bien qu'antérieures, plus éloignées de ces fleurs maniéristes, tirées, nous semble-t-il, du répertoire issu des perses anciennes dont il avait pu s'inspirer plus facilement pour son usage propre alors qu'il était tenu à plus de "vérité" lorsqu'il exécutait des commandes pour des amateurs que leur profession rattachait à la terre. Cependant, l'exactitude n'est pas rigoureuse et seules des feuilles d'eau poussent sur les tiges agrémentées ici à la fois de tulipes, de rosés et de fleurs diverses.

Partant de la corniche, vers le haut de l'angle abattu, un cordon sculpté retient un gland cardinalice proche de ceux de l'armoire bressane citée plus haut.

Les trois tiges qui partent de la double volute du haut des portes reprennent, vers l'angle intérieur, la rosé, au centre la fleurette et à droite le narcisse à cinq pétales.

Sur le panneau des portes du bas, sortant de la double volute, il n'y a qu'une seule fleur encadrée de deux feuilles d'eau.

Les deux traverses du bas sont elles aussi très différentes. La coquille de celle de Varennes-le-Grand, ainsi que les moulures du bas seront reprises ultérieurement pour son armoire, mais là aussi avec des variantes stylistiques. Le buffet du musée, lui, est bordé par des demi-perles. Ici, la coquille repose sur une sorte de tête de chouette aplatie portant en son centre un cercle en pendentif avec la date 1835 alors que la tête de chouette de l'armoire est plus prononcée. Le bas de la coquille rappelle la forme du panier d'en haut à cause de la partie rudentée des cannelures creuses qui, séparées ici par des points, sont entre les dents du feston et ne montent pas jusqu'en haut.